10月21日,中国水产科学研究院黄海水产研究所组织专家在青岛通用水产养殖有限公司养殖基地,对国家海水鱼产业技术体系种质资源鉴定与新种质创制岗位与青岛综合试验站共同完成的“鲐人工驯养与工厂化繁育技术”阶段性工作进行了现场验收。验收专家组由中国科学院海洋研究所、青岛蓝色种业研究院、中国海洋大学和青岛西海岸新区海洋事业发展中心等单位专家组成。

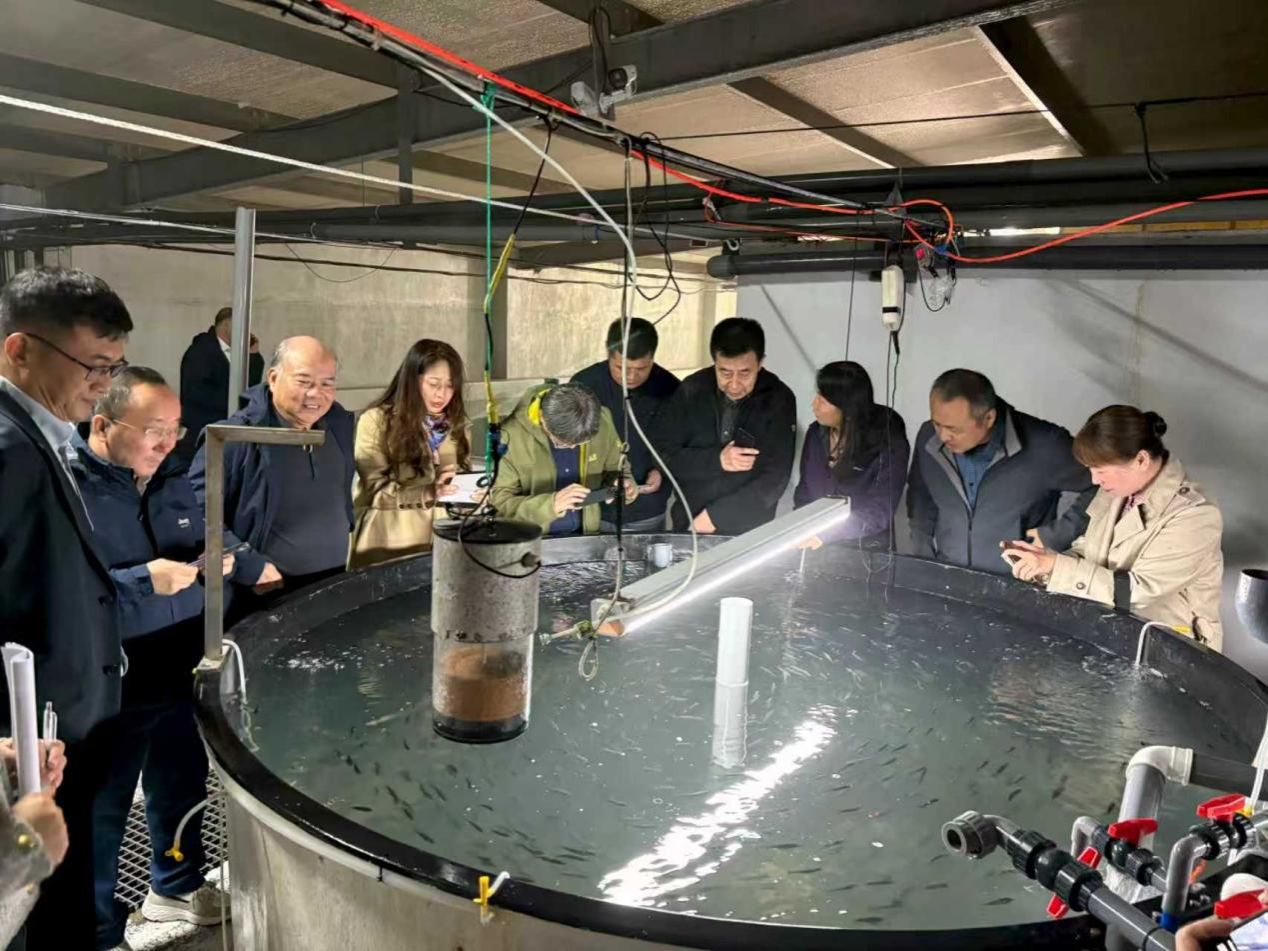

验收专家组听取了工作报告,查阅了生产实验记录,进行了现场考察和抽样测量(图1 & 2)。专家组一致认为,项目团队保有人工驯养的2~3龄亲鱼246尾,平均叉长35.1厘米,平均体重674.0克,亲鱼状态稳定;成功培育出两批次苗种共计1.37万尾,包括38日龄幼鱼6500尾(平均全长6.3厘米)及19日龄稚鱼7200尾(平均全长2.2厘米),苗种活力与生长状态均良好。

鲐(Scomber japonicus),又称日本鲭,是西北太平洋地区重要的中上层经济鱼类,富含EPA和DHA,营养价值高、开发潜力大。近年来,在野生资源呈现衰退趋势与生食消费需求持续增长的双重背景下,人工养殖鲐因具有保鲜保活便利、风味独特、寄生虫感染风险低和供应稳定等优势,日益受到市场青睐。然而,现有养殖模式仍高度依赖野生苗种,制约了该产业规模化发展。为应对国内外市场对优质生食鱼类需求的持续增长,项目团队历经三年技术攻关,成功突破了鲐人工驯养与工厂化繁育关键技术,为我国鲐养殖与育种产业的稳定和可持续发展奠定了坚实基础,也为其他鲭科大型鱼类的人工繁育研究提供了重要参考。

图1 专家现场考察人工驯养的鲐亲鱼

图2 专家现场考察工厂化培育的鲐苗种