近日,中国水产科学研究院黄海水产研究所海洋生物酶工程创新团队在南极磷虾来源谷胱甘肽S-转移酶(Glutathione S-transferases,GSTs)开发利用方面取得重要研究进展。相关成果发表在美国化学学会农林科学领域权威期刊Journal of Agricultural and Food Chemistry,并获授权国家发明专利1项(专利号:ZL 2025 1 0876088.1)。

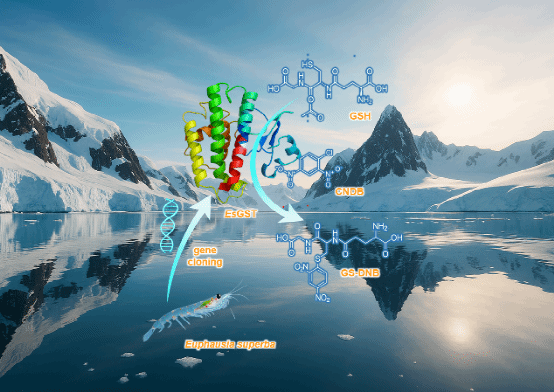

谷胱甘肽S-转移酶是一类广泛存在于原核与真核生物中的重要Ⅱ期解毒酶,在外源化合物代谢、氧化应激防御及细胞内环境稳态维持等方面发挥重要作用。研究团队首次从南极磷虾(Euphausia superba)中克隆获得谷胱甘肽S-转移酶(EsGST)基因,并在大肠杆菌体系中成功实现异源表达。研究结果显示,该酶分子量约24kDa,具有典型的低温催化特性,最适反应温度仅为20℃,显著低于大多数来源于嗜温生物的同类酶种(通常为 30–40℃),而Y105W突变体的最适温度进一步降低至10℃,展现出更强的冷适应能力。金属离子测试结果显示,K⁺和Na⁺能够有效提高酶活性,而Fe²⁺、Cu²⁺等重金属则具有明显抑制作用。

与多种已报道的谷胱甘肽S-转移酶相比,EsGST在催化效率方面表现突出。其对谷胱甘肽(GSH)的催化效率(kcat/Km = 106.36 mM⁻¹ s⁻¹)明显高于海洋嗜盐菌 Halomonas sp.(74.59 mM⁻¹ s⁻¹)、大豆Glycine max(18.33 mM⁻¹ s⁻¹)和柳树Salix babylonica(43.53 mM⁻¹ s⁻¹)等已报道酶种,充分体现了其优异的低温催化性能。

该研究不仅揭示了南极磷虾来源谷胱甘肽S-转移酶的低温催化特性,为理解极地生物的冷适应机制提供了新认知,也为构建节能、温和的绿色生物催化体系提供了重要参考。

黄海所2023级硕士研究生陈梦瑶为该论文的第一作者,徐甲坤研究员为该论文的通讯作者。该研究得到了国家重点研发计划等项目的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1021/acs.jafc.5c12157