11月20日,中国水产科学研究院黄海水产研究所邵长伟研究员团队在深海黑珊瑚与共生菌共演化机制研究中取得重要突破。相关成果以《Hologenomic Insights into the Molecular Adaptation of Deep-sea Coral Bathypathes pseudoalternata》为题发表于Cell子刊《Cell Host & Microbe》(IF5y=20.5)。该研究以伪交替深海黑珊瑚为研究对象,利用多组学分析,结合原位杂交链式反应(HCR)与透射电镜(TEM)技术,从宿主与共生菌两个层面系统揭示了深海黑珊瑚在寡营养、低温、高压环境中的营养互补和免疫稳态协同维持机制,为解析极端环境下深海黑珊瑚的适应性策略与生态系统维持机制提供了关键科学依据。

研究概览

深海珊瑚是构筑深海生态系统三维结构的关键类群,为深海生物提供了重要的栖息地与庇护所。然而,与依赖光合作用提供能量的浅海珊瑚不同,深海珊瑚生存于黑暗、低温、高压及营养匮乏的极端环境中,其能量来源与适应机制一直是深海生态学研究的核心命题。传统观点认为,上层水体沉降的“海雪”是深海珊瑚的主要营养来源。然而,在寡营养的深海环境中,此类外源性能量输入是否足以支撑其完整的生命活动,尚存争议。近年来,研究推测其共生菌可能在营养补给、能量代谢与环境适应中发挥关键作用,但相关研究局限于共生菌群落组成描述,对宿主与共生菌之间具体的分子互作机制(物质交换、免疫识别与协同适应等)仍缺乏系统性的实验证据与遗传层面上的机制解析。

本研究围绕“深海珊瑚如何在极端环境中维持稳定简化且高效的共生菌群,并实现营养互补与免疫稳态”这一核心科学问题,从宿主基因组、共生菌组成与多样性、优势共生菌基因组及其时空特征等方面,系统解析了深海黑珊瑚在极端环境中维持宿主与共生菌互作的分子基础,提出了简化稳定、高效互补的深海共生新范式,为评估深海珊瑚生态系统韧性及生物地球化学循环提供了可验证的分子框架。

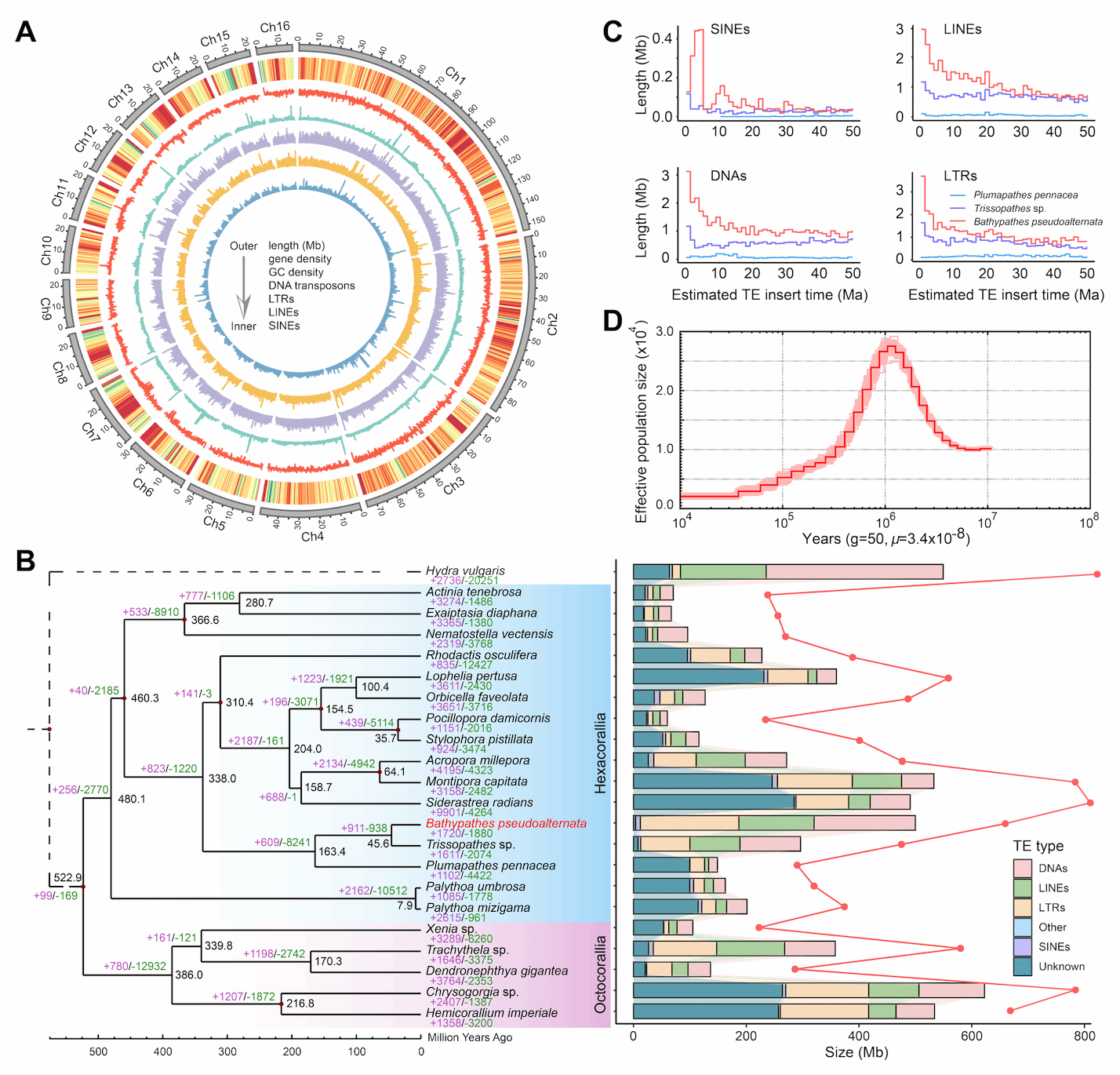

研究团队成功组装获得由16条染色体构成的高质量深海黑珊瑚基因组,其BUSCO评估完整性达93.0%,共注释基因29,835个,重复序列占比约75.25%。结合转座元件的插入时间,发现重复序列能参与宿主与共生体在长期协同演化过程中的遗传重塑。基因家族分析结果表明,与物质转运、免疫与炎症反应、溶酶体功能等相关的基因家族发生显著扩张,体现了以强化物质输入与内吞消化为核心的适应机制。此外,深海黑珊瑚缺乏多种氨基酸与部分维生素的完整合成途径,从遗传基础上为宿主依赖共生菌实现营养互补的跨域协同机制提供了分子依据。

深海黑珊瑚基因组特征及种群动态历史

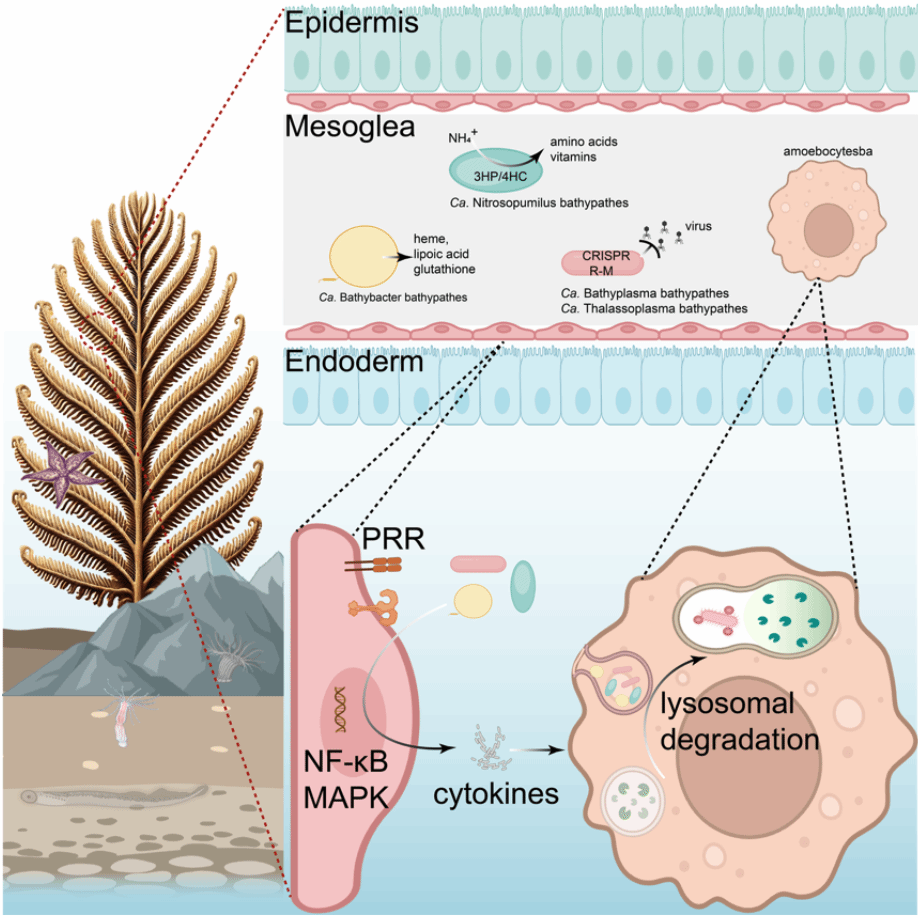

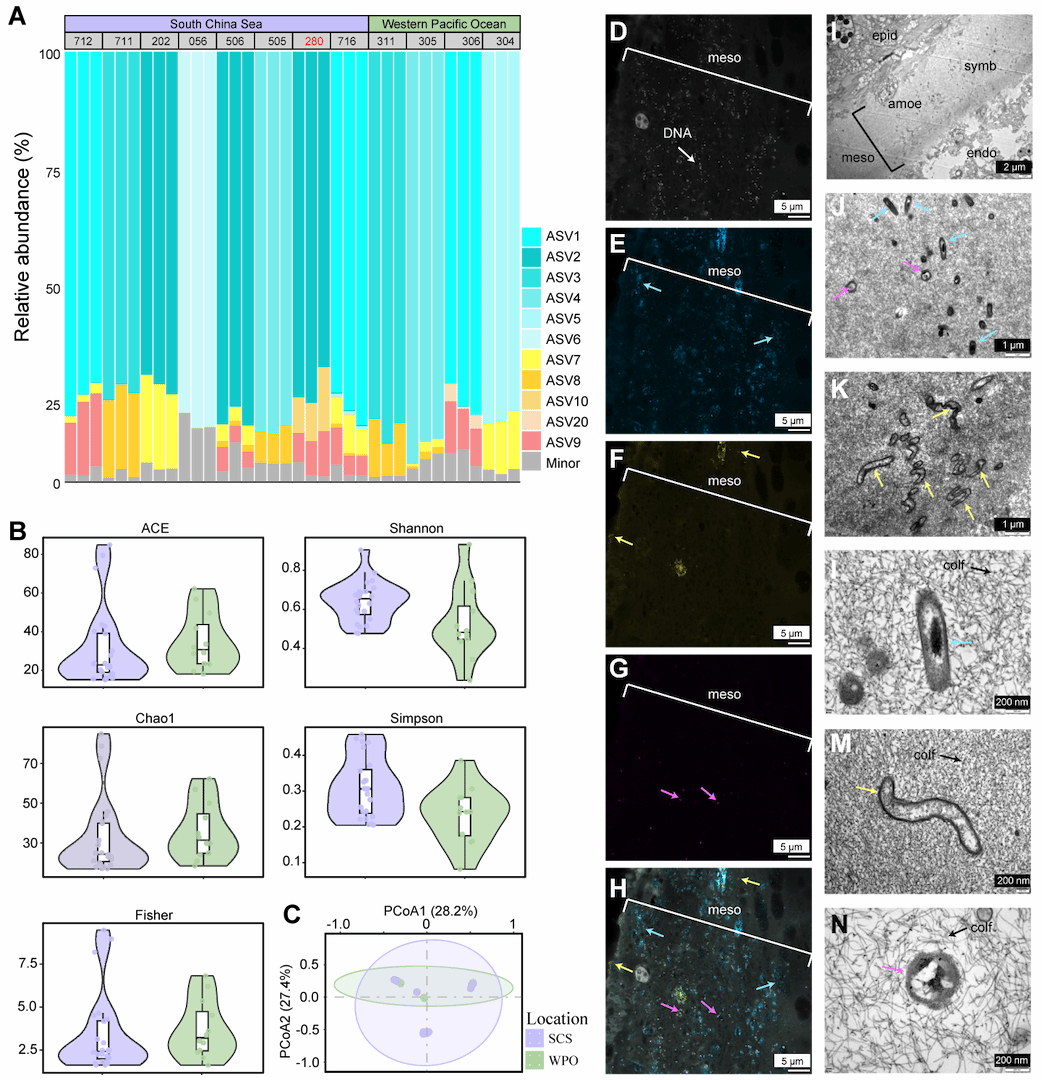

对来自南海与西太平洋跨不同水深与地理区域的14个样本进行共生菌组成与多样性分析,发现共生菌群组成保持简化且稳定的特征,证实了深海黑珊瑚维系了一个独立于周边环境的共生菌群。这种高度简化的共生模式,支持了营养需求驱动下深海黑珊瑚对共生菌进行非随机选择的假说。HCR结果显示共生菌在深海黑珊瑚水螅体中广泛分布,显著富集于中胶层。TEM观察到了典型的氨氧化古菌(AOA)、延伸形态的柔膜菌以及球形的α-变形杆菌等。中胶层的高通透性且富含类吞噬的变形细胞,不仅有利于小分子物质的双向扩散与循环,也为共生菌提供了相对安全的微环境,使物质循环、免疫规避、稳态维持能够在同一组织空间中协同实现。

深海黑珊瑚共生体内共生菌群落结构与空间分布

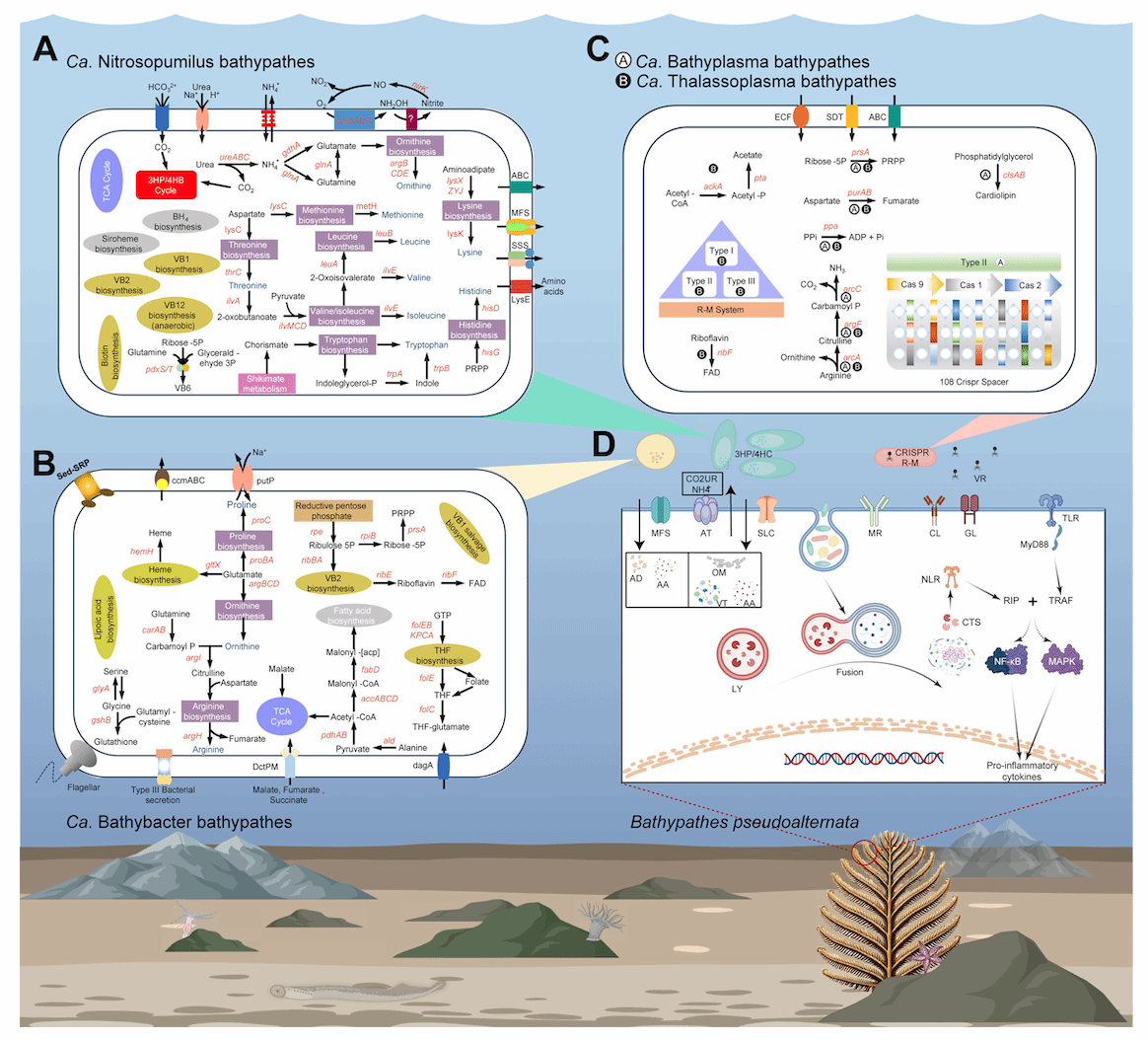

研究团队重建了四个核心共生菌的高质量基因组草图,发现共生氨氧化古菌具有3-羟丙酸/4-羟基丁酸(3HP/4HB)固碳循环途径及氨单加氧酶(amoABC)基因簇,能够氧化宿主代谢产生的氨,驱动有机碳与多种氨基酸、维生素的合成,最终通过多种跨膜转运蛋白供给宿主,从而实现解毒与营养供给的双重功能。新发现的共生菌群(Ca. Bathybacter bathypathes)具有合成血红素、硫辛酸、谷胱甘肽及脂肪酸的潜力,兼具抗氧化应激与营养补给作用。此外,两种柔膜菌基因组高度简化,分别携带II型CRISPR-Cas和3种限制-修饰(R-M)系统,共同为宿主构筑了抵御病毒入侵的生物屏障。

基于上述多组学数据和实验观测结果,本研究构建了宿主调控共生菌稳态的分子模型:宿主内/外胚层细胞可能通过TLR13等模式识别受体(PRRs)识别共生菌相关分子模式,经由MyD88接头蛋白激活MAPK与NF-κB信号通路,诱导TNF-α等因子表达,进而招募中胶层变形细胞对共生菌进行可控的吞噬与溶酶体消化,实现适度清除、资源回收、数量调控的免疫稳态平衡。此外,C型凝集素、清道夫受体等PRRs也参与该过程的精细调控。该模型与HCR/TEM的空间分布证据以及宿主溶酶体与转运蛋白家族的扩张相互印证,系统阐释了稳定简化且高效的共生菌群在宿主体内长期稳定共存的分子机制。

深海黑珊瑚共生体宿主与共生菌的代谢和互作模式

综上,本研究系统揭示了深海黑珊瑚简化稳定、高效互补的共生新策略,阐明了营养供给、氨解毒、抗氧化、病毒防御、免疫稳态多重功能耦合的分子逻辑,为理解深海生态系统的物质循环、评估生物对极端环境的适应潜力及生态系统韧性提供了可迁移的理论框架,将助力深海生物多样性评估和深海生物功能基因资源的深入挖掘。

黄海所位战飞、香港科技大学兰奕、青岛农业大学孟丽慧为论文共同第一作者。黄海所邵长伟研究员、香港科技大学钱培元教授、华大生命科学研究院孟亮研究员和刘姗姗研究员为论文共同通讯作者。本研究得到了国家自然科学基金青年科学基金项目、山东省自然科学基金青年项目、国家重点研发计划、南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)项目、香港特别行政区政府基金、香港科技大学Otto Poon气候恢复与可持续发展中心项目、山东省海洋科学技术基金(青岛)国家海洋科学实验室试点项目、海南省重大科技项目以及中国水产科学研究院中央公益性科研院所基本科研业务费等的资助。

文章链接:

Wei, Z., Lan, Y., Meng, L., Wang, H., Li, L., Li, Y., Zhang N., Lu, R., Cui, Z., Song, Y., et al. (2025). Hologenomic Insights into the Molecular Adaptation of Deep-sea Coral Bathypathes pseudoalternata. Cell Host & Microbe. 10.1016/j.chom.2025.10.020